秋の特別展

特別展 いぬねこ彩彩 ―東アジアの犬と猫の絵画―

- 会期

- 2023年10月7日(土)~ 11月12日(日)

※一部展示替えあり。

【前期】10月7日(土)~ 10月22日(日)、【後期】10月24日(火)~ 11月12日(日)

- 休館日

- 月曜日休館(ただし、10月9日〈月・祝〉は開館し、翌10日〈火〉が休館)

- 開館時間

- 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

- 入館料

-

一般 950円 高校・大学生 730円 小学・中学生 無料

※20名以上の団体は相当料金の2割引で引率者1名無料

※「障がい者手帳」をお持ちの方とご同伴者1名2割引

共催:毎日新聞社

人間にとって親しみ深い動物である犬と猫は、東アジアでは古くから絵画のモチーフとしても人気を博しました。それらは、必ずしも心を憩わせる愛らしい姿のみを求められて生まれたのではなく、日々の幸福への祈り、異国への憧れ、権威の象徴、社会風刺などといった、人間の様々な思いを託されることで、しばしば描かれてきたのです。

本展観では、中国、朝鮮半島、日本における、12~20世紀に制作された犬図・猫図を通して、東アジアにおける多彩な動物画の一様相をご覧いただきます。各地域の歴史・文化のもとで育まれた犬と猫のモチーフは、それぞれが独特な趣を備えています。しかしながら、それらを一堂に集めたとき、個々のモチーフや表現などに共通するものがあると気づかされます。それらは、東アジアにおける文物の受容史を物語るとともに、先述したような様々な背景のもと、時に選択的に用いられました。また犬と猫をより活き活きと、魅力的に表したいという画家の創意工夫、あるいはそれを求める鑑賞者の声などにも答えながら、発展していったと考えられるのです。

重要文化財5件、重要美術品1件を含む、計63件の犬と猫にまつわる絵画作品を通して、東アジアで花開いた豊かな動物画の世界を、どうぞお楽しみください。

展覧会の構成

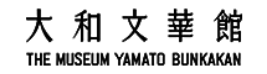

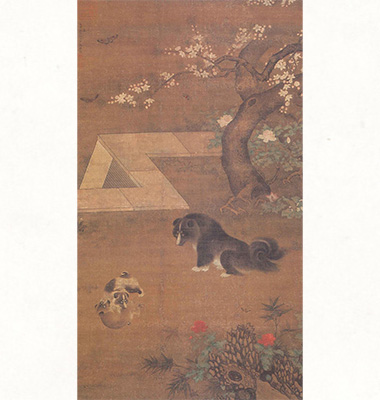

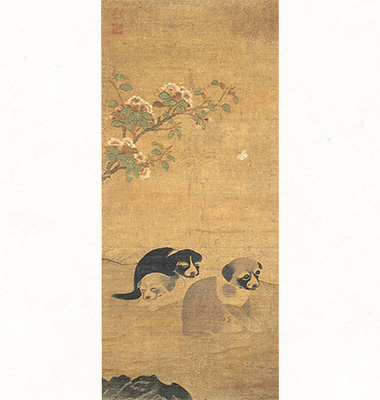

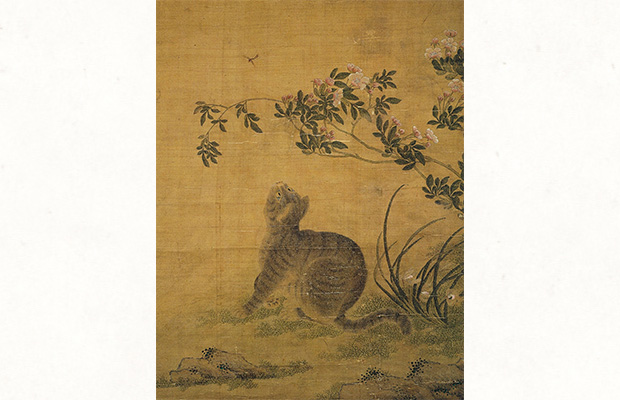

第一章 中国の犬と猫の絵画

中国において、犬と猫のモチーフは、子孫繁栄や長寿などのおめでたい寓意(

黒川古文化研究所蔵

泉屋博古館蔵

清・雍正9年(1731)

静嘉堂文庫美術館蔵

(画像提供:[公財] 静嘉堂/DNPartcom)

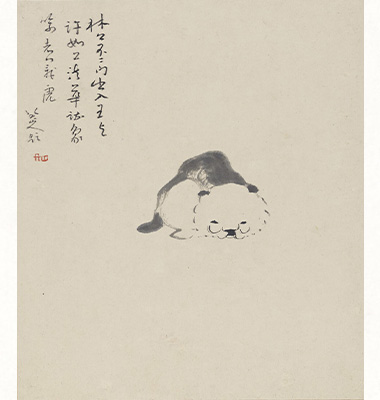

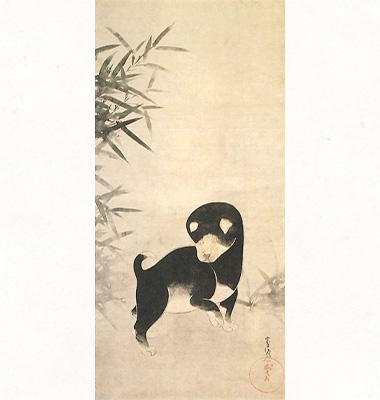

第二章 朝鮮半島の犬と猫の絵画

朝鮮半島では、朝鮮王朝時代(1392~1897)に、中国絵画を淵源とする吉祥的で華やかな作品が、宮廷を中心に描かれたほか、おもに民間で受容された、素朴で温かみのある「民画」の趣をもつ犬図・猫図が制作されました。中でも宗室画家の

朝鮮・朝鮮王朝時代(16世紀半ば)

日本民藝館蔵

朝鮮・朝鮮王朝時代(18世紀)

高麗美術館蔵

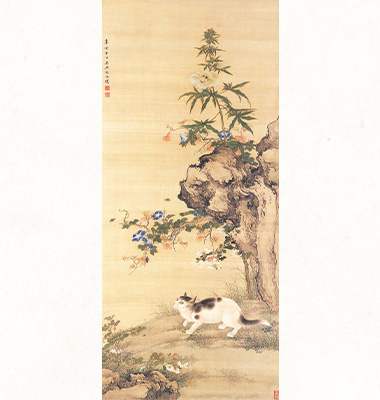

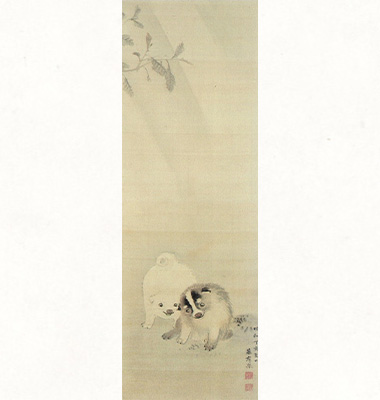

第三章 日本の犬と猫の絵画

三―一. 狩野派をはじめとする画家たちの古画学習

日本では、室町~江戸時代、中国の文物を至高とする

日本・江戸時代(17~18世紀)

福岡市美術館蔵 【後期展示】

日本・江戸時代(19世紀前半)

公益財団法人摘水軒記念文化振興財団蔵(府中市美術館寄託)【前期展示】

三―二.広がる犬と猫のモチーフ

前述の狩野派による真摯な古画学習、18世紀に来日し長崎で画を講じた清朝の画家・

日本・江戸時代(17世紀)

西新井大師總持寺蔵

江戸・明和4年(1767)

府中市美術館蔵

出陳品 63件

| 第一章 【中国の犬と猫の絵画】 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 重要文化財 | 伝 |

南宋時代(12世紀) | 大和文華館蔵 | ||

| 犬図 【前期展示】 | 南宋時代(13世紀) | 個人蔵 | |||

| 重要文化財 | 伝 |

明時代(16世紀) | 東京国立博物館蔵 | ||

| 重要美術品 | 明時代(15~16世紀) | 黒川古文化研究所蔵 | |||

| 重要文化財 | 清・康熙33年(1694) | 泉屋博古館蔵 | |||

| 清・雍正9年(1731) | 静嘉堂文庫美術館蔵 | ||||

| 中華民国・民国時代(1935) | 京都国立博物館蔵 | ||||

| 第二章 【朝鮮半島の犬と猫の絵画】 | |||||

| 朝鮮・朝鮮王朝時代(16世紀半ば) | 日本民藝館蔵 | ||||

| 猫図 | 朝鮮・朝鮮王朝時代(18世紀) | 高麗美術館蔵 | |||

| 朝鮮・朝鮮王朝時代(18世紀) | 東京国立博物館蔵 | ||||

| 朝鮮・朝鮮王朝時代(18世紀) | 日本民藝館蔵 | ||||

| 第三章 【日本の犬と猫の絵画】 | |||||

| 三―1.狩野派をはじめとする画家たちの古画学習 | |||||

| 「 |

日本・江戸時代(17世紀) | 個人蔵 | |||

(「 |

江戸・宝永元年~6年(1704~09)頃 | 個人蔵 | |||

| 日本・江戸時代(17~18世紀) | 福岡市美術館蔵 | ||||

| 三―2.広がる犬と猫のモチーフ | |||||

| 伝 |

日本・室町時代(16世紀) | サントリー美術館蔵 | |||

| 犬図 | 日本・江戸時代(17世紀) | 西新井大師總持寺蔵 | |||

| 日本・江戸時代(18世紀) | 個人蔵 | ||||

| 江戸・明和4年(1767) | 府中市美術館蔵 | ||||

| 日本・江戸時代(18世紀後半) | 個人蔵 | ||||

| 日本・江戸時代(18世紀) | 鹿苑寺蔵 | ||||

など

会期中のイベント

| 講演会 | 11月5日(日) 午後2時・講堂 |

「かわいいだけじゃない―いぬねこの本流 日本の犬猫表現の展開における狩野派の役割」 | 神戸大学大学院 人文学研究科 専任講師 野田麻美氏 |

|---|---|---|---|

| 日曜美術講座 | 10月15日(日) 午後2時・講堂 |

「中国と朝鮮半島の犬図・猫図について」 | 当館学芸部員 都甲さやか |

| 列品解説 | 毎週土曜日 午後2時から (当館学芸部による) |

||

※講演会・日曜美術講座は、〈定員〉当日先着100名(予約不要)です。

※何れも参加は無料ですが、入館料が必要です。

| ●無料招待デー: 10月31日(火)大和文華館開館記念日 | |||