2015年8月21日(金)~10月4日(日)

月曜日休館(ただし、9月21日〈祝〉は開館し、24日〈木〉が休館)

入館料 一般620円 高校・大学生410円 小学・中学生 無料

後援:東京大学史料編纂所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会

月曜日休館(ただし、9月21日〈祝〉は開館し、24日〈木〉が休館)

入館料 一般620円 高校・大学生410円 小学・中学生 無料

後援:東京大学史料編纂所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会

|

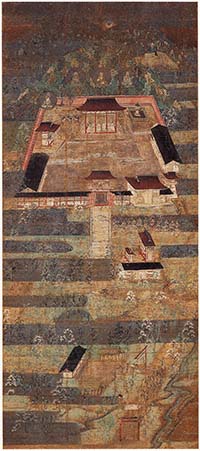

日本の中世は、社会の体制や権力構造が大きく転換し、美術を生み出す人々の層が大きく広がりました。絵画に落款が認められ、描いた人物の名前が明らかにされたり、公文書にはサインである花押が用いられるなど、個性や個人に目が向き、意識された時代でもあります。天皇や公家のみならず、武士や僧侶にも個性あふれる様々な人物が活躍します。 展覧会ではこうした中世を生きた人々に注目し、日記や消息、僧侶の肖像、墨蹟、祖師絵伝、社寺縁起などを展示いたします。中でも、南北朝時代に活躍した中院通冬(1315~1363)の自筆日記である『中院一品記』の断簡が、同時代の公家である洞院公賢(1291~1360)の自筆書状の紙背として当館に所蔵されます。日記の大部分は東京大学史料編纂所に所蔵され、このたび修理が行われたのを機に、当館所蔵断簡との接続部分を特別に展示いたします。また、公賢が石山寺座主・益守とともに企画した「石山寺縁起絵巻」のうち第五巻と、同巻と同じ絵師が描いたとされ、室町幕府六代将軍足利義教によって奉納された「誉田宗庿縁起絵巻」下巻も特別出陳されます。激動の中世を生きた人々の美意識とまなざしをお楽しみ下さい。 |

石山寺蔵

誉田八幡宮蔵 |

| 【祖師へのまなざし】 | ||||

| 重要文化財 | 誉田宗庿縁起 | 下巻 | 室町時代 | 誉田八幡宮蔵 |

| 重要文化財 | 維摩居士像 | 文清筆 | 室町時代 | 大和文華館蔵 | 重要美術品 | 龍湫周沢像 | 室町時代 | 大和文華館蔵 |

| 【霊地へのまなざし】 | ||||

| 重要文化財 | 笠置曼荼羅 | 鎌倉時代 | 大和文華館蔵 | |

| 重要文化財 | 柿本宮曼荼羅 | 鎌倉時代 | 大和文華館蔵 | |

| 重要文化財 | 石山寺縁起 | 巻第五 | 室町時代 | 石山寺蔵 |

| 【自然へのまなざし】 | ||||

| 重要文化財 | 竹雀図 | 可翁筆 | 南北朝時代 | 大和文華館蔵 |

| 松雪山房図 | 室町時代 | 大和文華館蔵 | ||

| 松梅佳処図 | 室町時代 | 大和文華館蔵 | ||

| 【当世へのまなざし―「中院一品記」の世界―】 | ||||

| 中院一品記 | 南北朝時代 | 東京大学史料編纂所蔵 | ||

| 中院一品記断簡 | 南北朝時代 | 京都大学総合博物館蔵 | ||

| 中院通冬記 | 江戸時代 | 京都大学附属図書館蔵 | ||

| 中院通冬記裏書文書 | 江戸時代 | 京都大学附属図書館蔵 | ||

| シンポジウム | 9月20日(日) 13:00から講堂にて |

「文化財を守り、未来へ伝えるために―「中院一品記」修理事業から―」 | 基調講演: 福岡大学教授 森茂暁氏 報告・ディスカッション: 東京大学史料編纂所所員ほか |

| 特別講演 | 9月27日(日) 14:00から講堂にて |

「聖者の群像、霊地の形象―「誉田宗庿縁起絵巻」「石山寺縁起絵巻」を読み解く―」 | 東京大学准教授 髙岸輝氏 |

| 日曜美術講座 | 8月30日(日) 14:00から講堂にて |

「中院通冬が生きた時代の美術―14世紀美術の一側面―」 | 当館学芸員 古川攝一 |

| 講座 美術の窓 | 9月13日(日) 14:00から講堂にて |

「江戸の千社札」 | 当館館長 浅野秀剛 |

| 列品解説 | 毎週土曜日14:00から展示場にて (当館学芸部による) | ||

※何れも参加は無料ですが、入館料が必要です。